¿Puede un político amar la poesía? ¿Puede la política tener algo que ver con el aliento poético, con la fuerza mítica que

impregna el paso de los hombres por el mundo?

JAVIER R. PORTELLA / El Manifiesto.com

¿Puede un político amar la poesía? ¿Puede la política tener algo que ver con el aliento poético, con la fuerza mítica que impregna el pasado de los hombres por el mundo? Viendo lo que son hoy política y políticos —mero afán no ya de poder, sino de dinero—, el mero hecho de formular tal pregunta obliga a que estalle una gran carcajada.

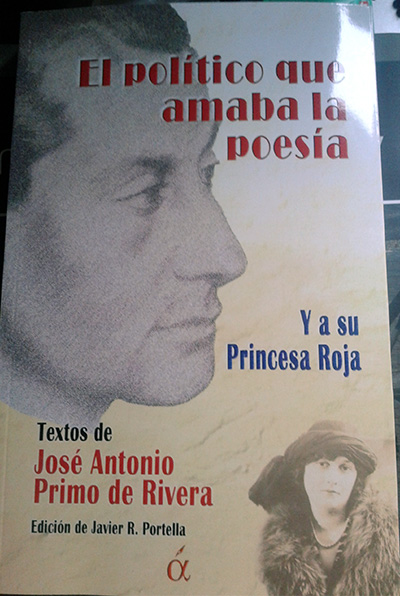

Y sin embargo, que el aliento poético, o estético, o mítico es lo que movía a José Antonio Primo de Rivera y a su Falange: tal es la idea que defiende Javier R. Portella en su Introducción (en realidad, un ensayo introductorio) a la primera antología de textos de José Antonio que se publica desde hace varias décadas en España.

DESDE OTRA GALAXIA

Y entonces, de pronto, se levantó Rajoy (y quien dice Rajoy dice Zapatero, o Aznar, o la Merkel, u Hollande…) y mirando fijamente a las cámaras, engolando la voz, declaró:

Dejando alzada nuestra bandera, vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que creen que para aunar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias; creen que se debe ocultar todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete!

¡Cielos! Semejantes palabras… en semejantes bocas. Basta en efecto ponérselas, y cruje como un esperpento todo el tinglado. No hay nada más grotesco que imaginar a los actuales líderes del mundo (¿«líderes»?…) pronunciando unas palabras que ni siquiera entenderían: unas palabras que nos sitúan —a todos: a ellos y a nosotros— lejos, muy lejos: a miles de años luz.

Y, sin embargo, sólo median ochenta y dos años —nada, un soplo— entre hoy y aquel 29 de octubre de 1933 en que, desde lo alto de una tribuna, la Poesía era alzada en el centro de la plaza pública. Quien la levantaba era José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, marqués de Estella. La tribuna, el madrileño Teatro de la Comedia. La ocasión, el acto fundacional de Falange Española. Desde entonces no ha pasado siquiera un siglo durante el cual se ha producido una aceleración histórica tan brutal que todo aquel mundo —no sólo el de la Falange— parece proceder de otro planeta, situarse en otra galaxia.

Una galaxia en la que, además de apelar a la poesía, cabía invocar cosas tales como el sacrificio, o el fervoroso afán… de Estepaís, diría cualquier medroso españolito de hoy. Pero como el político que amaba la poesía era cualquier cosa menos medroso, decía lo siguiente: «En un movimiento poético nosotros levantaremos este fervoroso afán de España; nosotros nos sacrificaremos; nosotros renunciaremos, y de nosotros será el triunfo».

Lo decía desde una galaxia en la que también cabía referirse al «sentido universal de su cultura y de su historia» que España debe resueltamente recobrar. Una galaxia en la que se invocaba igualmente lo más disimulado de todo, la gran ausente: la muerte. «Así lograron [nuestros antiguos aristócratas] alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas, y en nuestra patria misma, supieron arrostrar la muerte y cargar con las misiones más duras.»

Y, sin embargo, también se denunciaban en aquella galaxia cosas que nos resultan hoy más que familiares, pero que nadie —nadie con voz en la plaza pública— denuncia jamás. Lo que ya entonces denunciaba José Antonio era, por ejemplo, «la degeneración histórica. No la muerte por catástrofe, sino el encharcamiento en una existencia sin gracia ni esperanza. Todas las actitudes colectivas nacen enclenques […]. La vida de la comunidad se achata, se entorpece, se hunde en mal gusto y mediocridad».[1]

Una existencia sin gracia ni esperanza, una vida sumida en mal gusto y mediocridad… Pero ¿esto qué es? ¡Qué lenguaje es éste!, exclamará, asombrado, cualquier lector de nuestros días. Jamás ha oído tales cosas…, y aún menos en boca de nuestros dirigentes. Ni las entenderían, empantanados como están —ellos los primeros— en mal gusto y mediocridad.

¡Qué lenguaje es éste!… Es precisamente este lenguaje, este talante, lo que crea una distancia sideral entre nuestros tiempos y los de entonces. Una distancia incluso mayor que la que existía entonces entre la Falange y sus enemigos. Sí, sí, por supuesto: ambos se odiaban a muerte. Sí, sí, por supuesto: izquierdistas y falangistas luchaban a tiros por las calles —y en el frente después. Y, sin embargo, vistas las cosas desde hoy, comparado aquello con lo nuestro, algo unía a ambos contendientes. Algo compartían… de lo que nosotros carecemos por completo.

Los ideales de la Falange y de sus enemigos no podían estar más enfrentados (aunque tampoco todos; luego lo veremos). Pero eran ideales: anhelos que buscaban algo grande, algo por lo que valiera la pena vivir y morir. Hasta en los más abominables de aquellos ideales no dejaba de latir la poesía, llamémosla así. Salvo que era «la poesía que destruye» frente a «la poesía que promete». No, no era ni por negocios y distracciones, ni por blandenguerías y melindres por lo que aquellos hombres, unos y otros, se dejaban el pellejo. No les movían las facilidades y comodidades en torno a las cuales —ya entonces en parte, y hoy de forma exclusiva— «se hace propaganda electoral […], se adula a los electores, se aguantan sus impertinencias», decía el fundador de la Falange. El materialismo y el individualismo ya habían empezado, es cierto, a germinar en el mundo. Llevaban casi dos siglos haciéndolo, pero aún no habían estallado en todo su esplendor. Aún movía a los hombres el afán por algo superior, aún los empujaba el ansia por algo que no los encerrara en una vida mediocre y gris, sin gracia ni esperanza.

Detengámonos un instante. ¿No habíamos quedado en que a los pueblos sólo los mueven los poetas? ¿Y a nuestro actual pueblo, entonces?… ¿Y a nosotros, aplastados como estamos entre objetos y productos en los que ninguna poesía mueve nada? ¿Se habría equivocado José Antonio? ¿Habría tomado sus deseos por realidad? No, es otra cosa. Sucede que a los pueblos los mueven los poetas, sí; pero a las masas, no. A las masas sólo las mueve lo bajo y lo rastrero. Por eso, por ejemplo, era Hitler zafio y basto —aquel Hitler del que bien antes de que empezara todo lo que empezó ya tomaba José Antonio claras distancias.[2] Desaparece el pueblo cuando reinan las masas cuya rebelión ya anunciaba Ortega en aquellos mismos años; las masas, ese amasijo de átomos —ricos y pobres, clases altas, medias y bajas confundidas— en que puede convertirse, desarraigado y desvertebrado, un pueblo.

Como nos hemos convertido nosotros, que ya nunca nos toparemos con nadie como aquellas gentes con las que se topaban, por ejemplo, José Antonio y los suyos cuando iban —dirá— por «esa España maravillosa en donde, todavía, bajo la capa más humilde, se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tienen un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia, […] pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos». Y ello —añade—, pese a estar tales gentes «torturadas por pequeños caciques, olvidadas por todos los grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas».[3]

Así hablaba el político-poeta. No hay otro igual. No hay otro político —gusten o disgusten sus palabras— que haya hecho volar tan alto la poesía en su expresión política. Nunca: en toda la historia, al menos, de la prosaica modernidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario